What is Safety check?

LINEメッセンジャーの中にあるSafety checkサービスは、災害発生時に自分の安否を知らせたり、友だちの安否を効率的に確認できるコミュニケーションツールです。災害発生時にユーザーは、Safety checkから一度登録するだけで、自分の安否情報を友だちに知らせることができ、個別に尋ねなくても、友だちの安否を一度に確認することができます。

What problem did we solve?

Safety checkサービスが解決したい問題点は災害に遭った時、ユーザー同士が安否を確認するための電話やメッセージの利用量が急増し、社会にも個人にも大混乱が発生するという点です。 災害が発生した状況で、電話やメッセージの量が急増すると、国レベルでは通信が麻痺し、電力の浪費につながります。個人レベルでは、何度もお互いの安否を尋ねることがバッテリーの早い消耗につながり、大きな問題を引き起こす場合があります。通信が麻痺すれば、お互いの安否すら確認することができなくなってしまいます。

Safety checkをリリースする前、LINEのサービス内では災害発生時に上記のような問題を避けるため、ユーザーが自発的にステータスメッセージなどを活用し、地震の安否情報を知らせるなどのアクションを起こしていました。このようなニーズをキャッチし、災害発生という特殊な状況を考慮したコミュニケーションツール、Safety checkをリリースしました。

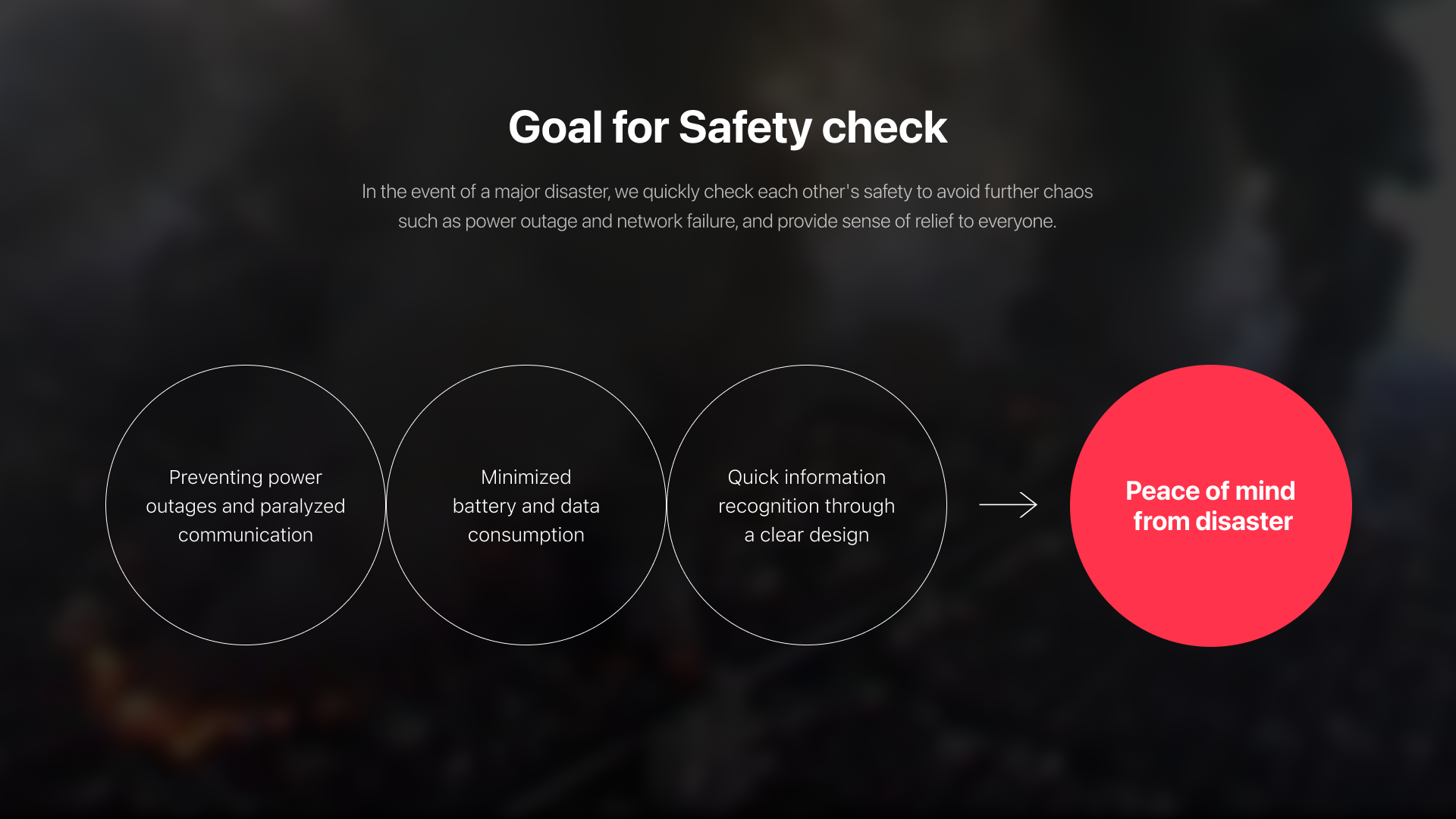

Design Goal and Process

Safety checkのデザイン目標は、災害発生時にすべての年齢のユーザー (target)がSafety checkサービスを簡単に見つけることができ、素早く自分の安否情報を登録すること (goal)です。

上記の目標を達成するために、インタビューを通じて災害の経験に関する情報収集、デザイン設計を行い、その後ユーザビリティテストを通じてデザイン設計の検証を行いました。そして、ユーザビリティテストの結果を再度デザインに反映し、設計の高度化を進めました。

韓国で災害を経験する頻度は比較的低いため、インタビューを通じて人々が災害に遭った場合に感じる感情や緊迫感などを知ることができたのは、ユーザーの考えに共感し、Safety checkサービスを設計する上で大きな役に立ちました。また、ユーザビリティテストを通じて、さらにアグレッシブにSafety checkを露出し、安否情報の登録に対する認知を促さなければならないという点、そして安否情報の入力フローは、デザイナーが考えているよりも更に簡素化することで、ユーザーが簡単に使えるようになるということに気づきました。

災害という特殊な状況を考慮したSafety check サービスのデザインを通じ、災害発生時にユーザーは、その状況を素早く認知することができます。また、使用方法がとても簡単であるため、頻繁に露出するサービスではなくても特別な学習をする必要なく (High Learnability) 誰でも自分の「安否情報」を簡単に入力し、素早く確認することができます。

最終的には、災害発生時、安否確認のために行ってきた直接的なコミュニケーション(電話、メッセージ)より遥かに簡単なアクション(安否情報の入力、確認)を通じて、ユーザーがより迅速に大切な人の安否を確認し、安心することができます。

Design features

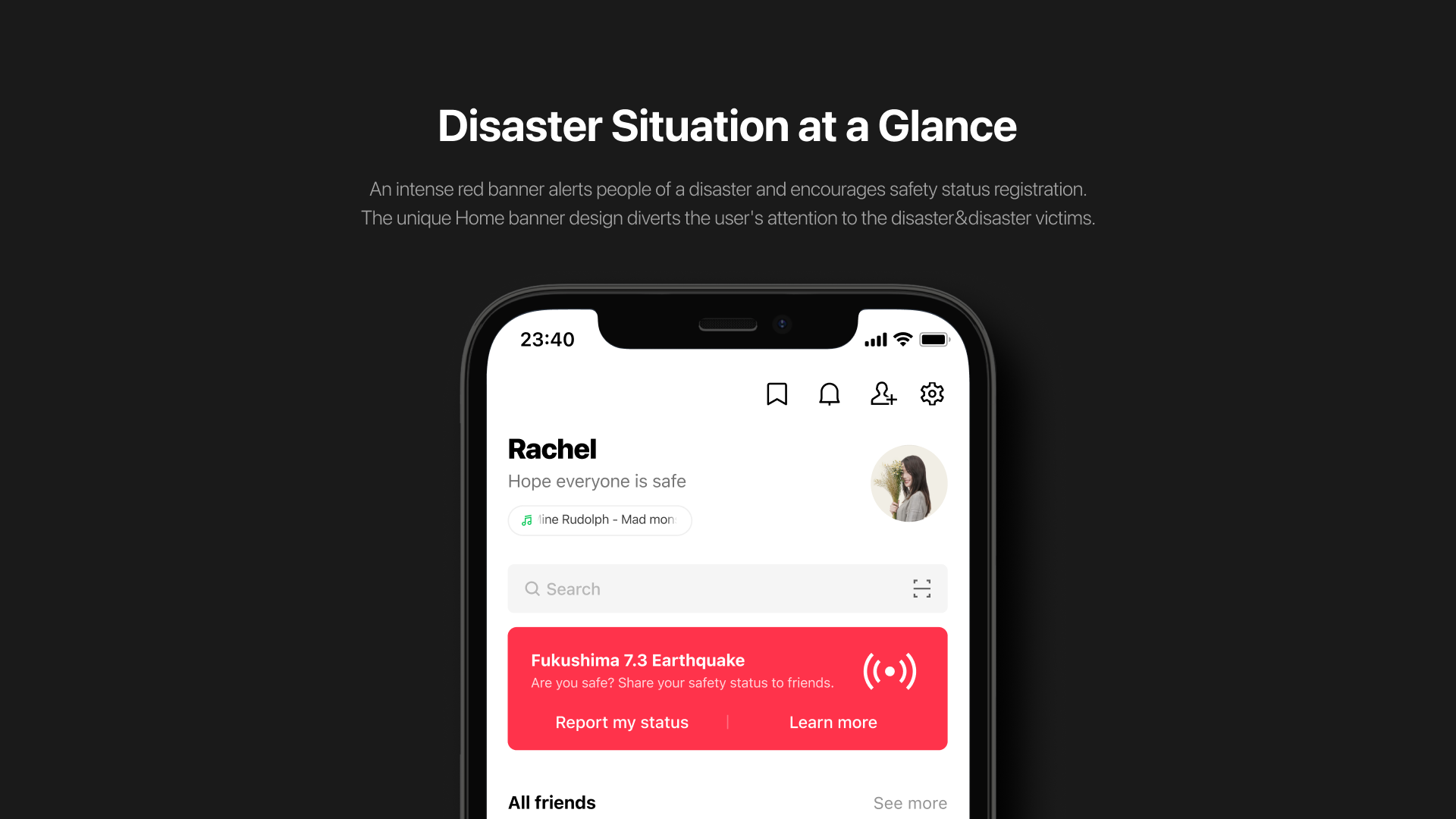

災害を知らせるバナー

赤いバナーを使用することで、災害が発生したことをユーザーが認知しやすくなります。このバナーは、災害発生時ではない日常生活においてLINEサービス内で目にすることがないため、普段とは異なる状況だということを、ユーザーは直感的に知ることができます。

データの消費が少ないデザイン

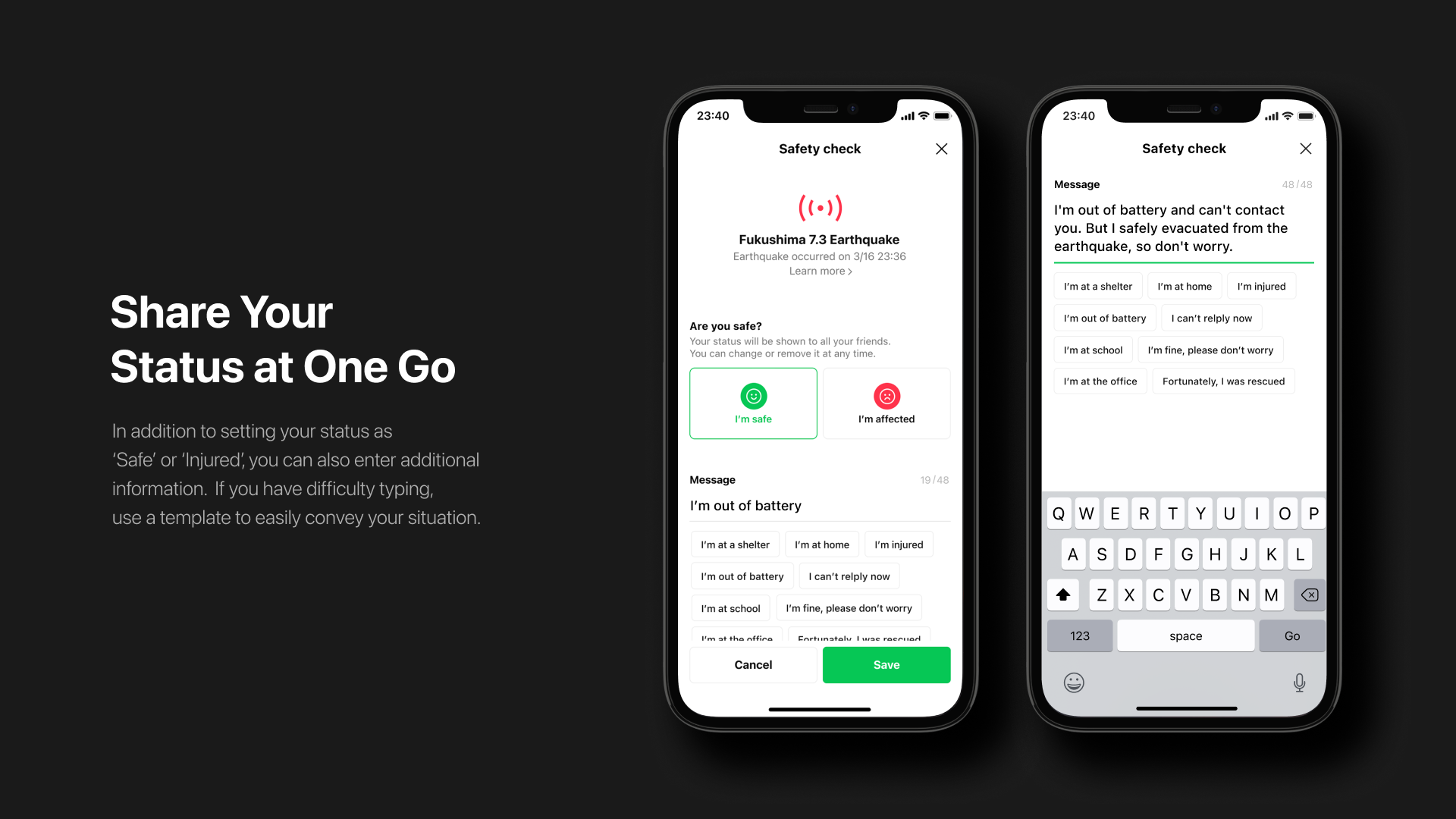

災害発生時に、Data loadingを最小限に抑えるため、イメージや華やかなグラフィック、モーションは使わず、テキストと線/面を使用し、ミニマルなデザインに仕上げました。

災害発生時を考慮したメッセージテンプレート

メッセージテンプレートの提供を通じて災害発生時に負傷などタイピングが難しい状況でも、ユーザーが簡単にメッセージを入力できるようにしました。

安否情報確認リスト

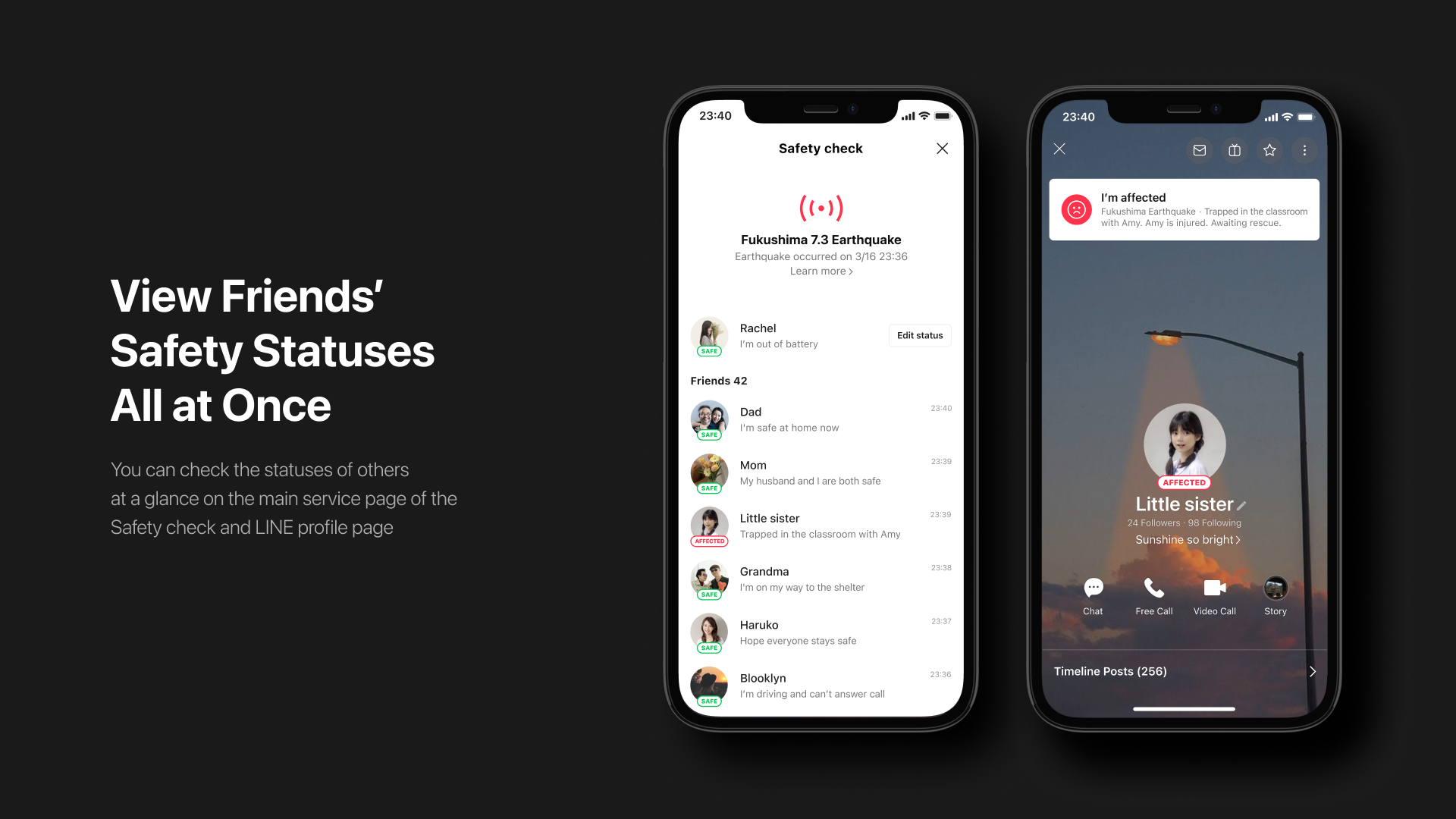

「安否情報」を登録した友だちのリストを提供し、ユーザーは一度スクロールするだけで、友だちの安否を確認することができます。ユーザーは、「Safe」、 「Affected」というバッジを通じ、友だちの安否情報を直感的に確認できます。「安否情報」を新しく登録した友だちがいる場合は、該当のリストが強調されるため、ユーザーはアップデートされた友だちの安否情報をリスト上で見分けることができます。

認知を促すカラー

グリーン (Safe)とレッド (Affected)をシンボルとし繰り返し使用することで、「Safe」と「Affected」という情報をユーザーが簡単に認知できるようにしました。

宮城、福島で震度6の地震が発生した際の事例

2022年3月16日、宮城と福島で震度6の地震が発生した時、Safety checkが発動しました。約200万人のユーザーが、安否情報の登録を通じて自分の安否情報を友だちに知らせました。

定量的な指標以外にも、Twitterのようなソーシャルネットワークサービスから何度か (約230回) 拡散されており、「LINEの安否情報を見て、みんなが無事だとわかった」、「大変な時に、最低限の連絡ができるツールだ」、「何か起きた時に相手に連絡しなくても分かるので便利だ」のように、ほとんどが前向きな反応でした。

Safety check、コミュニケーションツールを越えて

Safety checkは、災害発生時に効率的なコミュニケーションを図るためのツールを越え、さらに役立つ情報をユーザーに届けるために努力しています。

今後は、災害発生時に近くの避難所や安否情報の登録リクエストを表示するなど、速やかに助けを求められる領域にまでサービスを拡大していきます。

まとめ

Safety checkは、家族や親しい友だちと毎日使うLINEアプリの中にあるため、より価値があるのだと思います。今後も、Safety checkのようにLINEの中で相乗効果が出せるサービスをデザインし、ユーザーとコミュニケーションをとりたいです。