뻥 뚫린 창, 여백의 화면

선아님은 자신이 가장 좋아하는 공간으로 집의 거실을 꼽습니다. 창밖으로 막힘 없이 초록 뷰가 펼쳐져 있고, 날씨가 좋은 날에는 바다까지 보인다고 합니다.

선아님이 집을 꾸밀 때 가장 중요하게 여기는 것은 '여백’입니다. 공간이 지나치게 꽉 차지 않도록 비워 두는 균형을 중요하게 생각하며, 이를 위해 무채색을 베이스로 하고, 실버나 브라운처럼 절제된 톤으로 포인트를 더합니다. 또한 따뜻한 느낌보다는 미니멀하고 차가운 인상의 색감을 선호하는 편입니다.

이러한 감각은 UI 디자인에도 자연스럽게 이어집니다. 화면에 요소가 많아지면 시선이 분산되고, 밸런스가 무너지기 때문에 어떤 디테일에 힘을 줄지 고민하는 감각이 공간과 화면 모두에 닮아 있습니다.

좋아하는 것들을 곁에 두는 법

선아님의 집에는 화려한 장식보다는 존재감이 분명한 오브제가 놓여 있습니다. 최근 가장 만족스럽게 사용하고 있는 아이템은 Flos Luminator Floor Lamp입니다. 공간에 하나만 있어도 충분히 중심이 되는 오브제라고 말합니다.

Cassina, Knoll 같은 브랜드의 정제된 디자인에서도 자극을 받는다고 합니다. “군더더기 없는 디자인을 보면, UI도 더 간결하게 만들 수 없을까 생각하게 돼요.” 선아님에게 영감은 언제나 곁에 있는 작은 물건에서부터 시작됩니다.

포토샵, 작은 창으로 열린 큰 세상

디자인과의 첫 만남은 초등학교 시절, 아버지가 사준 컴퓨터 덕분이었습니다. 그 안에 깔려 있던 포토샵을 우연히 켜본 것이 시작이었습니다. 처음에는 기능도 모른 채 이것저것 눌러 보며 색을 바꾸고, 자르고, 붙이며 스스로 배워 갔다고 합니다. 학교가 끝난 뒤 책상 앞에 앉아 실험하던 시간은, 어린 마음에 두근거림을 안겨 주었습니다. 작은 모니터였지만, 그 안은 선아님에게 세상에서 가장 넓은 캔버스였습니다.

어릴 적, 어머니는 딸이 무용을 계속하길 바라셨습니다. 실제로 초등학교 때부터 발레를 해 왔습니다. 하지만 컴퓨터를 다루고 무언가를 만들어 내는 일이 점점 더 즐거워졌고, 고등학교 2학년이 되던 해 결국 무용 대신 디자인을 선택하게 됩니다. “포토샵 하나 덕분에 저한테는 완전히 다른 길이 열렸어요.” 그때의 손끝 떨림은 지금도 선아님 안에 ‘처음의 감각’으로 남아 있습니다. 작은 창이었던 포토샵을 덕분에, 지금 선아님이 보는 세상은 훨씬 넓어졌습니다.

LINE에서 경험하는 글로벌 디자인

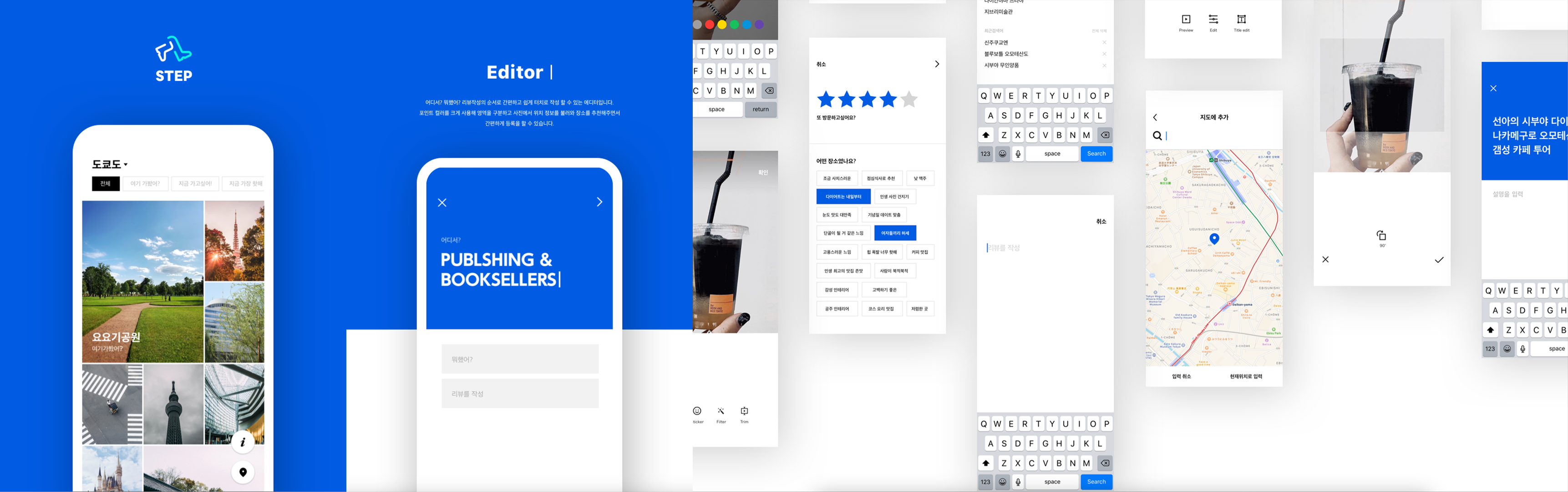

선아님이 LINE에서 UI 디자이너로 일하며 가장 보람을 느낀 경험은 글로벌 협업입니다. 다양한 나라의 동료들과 함께 일하면서 서로의 문화와 일하는 방식을 배우고, 그 차이를 조율하며 하나의 서비스를 완성해 가는 과정이 즐겁다고 말합니다. 특히 6년 전, 한국과 일본을 오가며 진행한 지역 기반 서비스 ‘STEP’은 지금도 기억에 남는 프로젝트입니다. 당시 함께했던 기획자와 개발자들과의 팀워크가 좋아서, 지금도 연락을 주고받을 만큼 소중한 경험으로 남아 있습니다.

좋은 공간이 주는 감각

선아님에게 공간은 단순한 장소가 아니라 하나의 영감의 원천입니다. 카페, 편집숍, 멋진 숙소, 자연 풍경이 아름다운 곳 등, 꼭 화려하지 않더라도 마음이 머무를 수 있는 장소에서 자주 영감을 얻는다고 말합니다.

선아님이 특히 중요하게 여기는 것은 공간 속의 ‘균형 잡힌 여백’입니다. 미니멀한 구조와 정제된 오브제가 조용히 시선을 끄는 공간. 과하지도 않고 허전하지도 않은, 딱 적당한 밀도에서 편안함을 느낀다고 합니다. “예쁜 공간을 보면 생각이 정리돼요. 감정도 좀 비워지고요. 그러다 보면 내가 화면에서 뭘 덜어내야 할지도 더 잘 보이거든요.” 선아님에게 좋은 공간은 쉴 수 있으면서도 아이디어가 자연스럽게 떠오르는 곳입니다. 그런 공간을 마주할 때면, 디자인의 감각도 함께 정돈된다고 말합니다

성장한다는 것

선아님이 디자인을 시작할 때 가장 먼저 떠올리는 건 “왜 이걸 만들어야 할까?” 라는 질문입니다. 사용자의 행동과 맥락을 고려하지 않은 디자인은 오래가지 않는다는 것을 경험을 통해 배웠기 때문입니다. 공간이든 화면이든, 머무는 사람이 편안함을 느낄 수 있는가가 선아님의 디자인 기준입니다.

선아님에게 좋은 공간과 좋은 디자인은 결국 하나의 맥락으로 이어집니다. ‘내가 좋아야 하는 공간’과 ‘사용자가 편해야 하는 화면’. 그 경계가 만들어내는 여백 덕분에, 오늘도 선아님은 자신이 좋아하는 공간을 조금씩 바꿔가며, 동시에 화면 안의 공간도 계속해서 다듬고 있습니다.